موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الأب فارس سرياني - خوري رعيّة سيدة الوردية للّاتين في الكرك / الأردن

مُقدّمة

يحلّ عيد الفصح هذا العام في الرّابع من نيسان، لدى الكنائِس الّتي تسير بحسب التّقويم الغريغوري. بينما يجيءُ في الثّاني من أيار لدى الكنائِس الّتي تسير بحسب التّقويم اليولياني، متأخرًا بـ28 يوم!

فَفي الوقت الّذي قَطعت فيه الكنيسةُ الكاثوليكيّة شوطًا كبيرًا في مسيرةِ صومِها، وَأضحَت قريبة من الاحتفال بالفصح المجيد، تَدخل شقيقاتها الأرثوذكسيّة لِتَوّها زمنَ الصوم الكبير! ففي كثيرٍ من السّنوات، تَتَكرّر نفس هذه الظّاهرة المحزِنة. الأمرُ الّذي يَطرحُ كثيرًا من التّساؤلات ويُسبّب فيضًا مِن الانزعاج، عندَ غالبيّة المؤمنين والمؤمنات، الّذين يَتوقون بكل جوارِحِهم لبلوغِ وَحدة القطيع (الكنيسة). فَيَرون في اختلافِ موعد عيد الفصح، مَظهرًا آخر من مظاهرِ انقسامِهم وَتَشرذمهم.

فما أسبابُ هذا الفارق الزّمني بينَ الغربِ والشّرق؟ ولماذا في سنةٍ يَكون الاختلاف في موعد عيد الفصح أسبوعًا واحدًا، وفي أُخرى أربعة إلى خمسة أسابيع؟ ويصدف أحيانًا أن يأتي العيد موحّدًا بينَ الجميع! أهو اختلاف قائم على أسبابٍ لاهوتيّة وعقائديّة، تحتاج إلى كثيرٍ من النّقاشاتِ والمداولاتِ لِكَي تُحَل؟ أم أنّها أسبابٌ تاريخيّة ترتبط بحسابات فلكيّة؟ وبالتّالي يَسهل تجاوزها، إن اتّفقَ الجميع أن يتّفقوا على حَلّها، لا أن يظلّوا مُتشَنّجين عند موقفٍ، مُتصلّبين في رأيٍ، يُجانب الصّواب.

أَصلُ الفصح

كلمةُ فِصحْ هي من الكَلمةِ العِبرية (פֶּסַח پيسَح) وتعني عبور. فعيدُ الفصح هو أهمّ الأعيادِ اليهودية، وفيه يُحي اليهود ذكرى خروجِهم، من أرضِ مِصرَ. بَعد آيةٍ عظيمة أَجراها الرّبّ حين عبرَ من فوق بيوتهم، مُنزِلًا ضربتَه ببيوتِ المصريّين. ويحتفلون به على مدى سَبعَةِ أيام، بَدءًا من 14 نيسان قَمري (شهر أبيب العَبري)، وفيه يذبحونَ حملَ الفِصح.

ولَمّا كان اللهُ قد اصطَفَى موسى، وأَفرَدَه لِمَهمّة إخراج شَعبِهِ من دارِ العبودية في مصر، كما يظهر لنا ذلك من خلال أحداثِ الفصل الثّاني عشر من سفر الخروج، فَقد أمرَه الرّبّ في تلكَ الّليلة الرّبيعيّة، بأكل حمل الفصحِ أي حمل العبور. وهو الحمل الّذي ذُبِحَ في لَيلة الخروج، وجَعلوا دمَه على عضائِدِ أبوابِ بيوتهم، لِكي يعبُر ملاك الموتِ عنهم.

"وكَلَّمَ الرَّبُّ موسى وهارونَ في أَرضِ مِصرَ قائلاً: ((هذا الشَّهرُ يَكونُ لَكم رَأسَ الشُّهور... كَلِّما جَماعةَ إسْرائيلَ كُلَّها ومُراهُم أَن يَتَّخِذوا لَهم، في العاشِرِ مِن هذا الشَّهرِ، كُلُّ واحِدٍ حَمَلاً بِحَسَبِ بُيوتِ الآباء... ويَبْقى مَحْفوظاً عِندَكم إِلى اليَومِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِن هذا الشَّهر، فيَطبُخُه كُلُّ جُمْهورِ جَماعةِ إِسْرائيلَ بَينَ الغُروبَين. ويأخُذُونَ مِن دَمِه ويَجعَلوَنه على قائِمَتَيِ البابِ وعارِضَتِه على البُيوتِ الَّتي يأكُلوَنه فيها... وتأكُلونَه على عَجَلٍ فإِنَّه فِصحٌ لِلرَّبّ. وأَنا أَجْتازُ في أَرضِ مِصرَ في تِلكَ اللَّيلة... فَيكونُ الدَّمُ لَكم عَلامةً على البُيوتِ الَّتي أَنْتُم فيها، فأَرى الدَّمَ وأَعبُرُ مِن فَوقِكم، ولا تَحِلُّ بِكُم ضَربَةٌ مُهلِكة...

فدَعا موسى جَميعَ شُيوخِ إِسْرائيلَ وقالَ لهم: ((اِقتطعوا وخذوا لكم غَنَماً بِحسبِ عَشائِرِكم واذبحوا الفِصْح. ثُمَّ تأخُذونَ باقَةَ زُوفى وتَغمِسونَها في الدَّمِ الَّذي في الطَّسْت، وتَمَسُّونَ عارِضَةَ البابِ وقائِمَتَيه بِالدَّمَ... فيَجْتازُ الرَّبُّ لِيَضرِبَ مِصْر، فإِذا رأَى الرَّبُّ الدَّمَ على عارِضَةِ البابِ وقائمَتَيه، عَبَرَ عنِ البابِ ولم يَدعِ المُبيدَ يَدخُلُ بُيوتَكم ضارِباً. وتَحفَظونَ هذا الأَمْرَ فَريضةً لَكم ولبَنيكم لِلأَبَد... وإِذا قالَ لَكم بَنوكم: ما هذِه العِبادَةُ في نَظَرِكُم؟، تَقولون: هي ذَبيحةُ الفِصْحِ لِلرَّبِّ الَّذي عَبَرَ مِن فَوقِ بُيوتِ بَني إِسْرائيلَ بمِصْر، حينَ ضَرَبَ مِصرَ وأَنقَذَ بُيوتَنا)).

فلَمَّا كانَ نِصفُ اللَّيل، ضَرَبَ الرَّبُّ كُلَّ بِكْرٍ في أَرضِ مِصْر... وفي ذلك اليَومِ عَينِه أَخرَجَ الرَّبُّ بَني اسرائيلَ مِن أَرضِ مصْر" (الفصل 12 من سفر الخروج).

عيدُ الأعياد

مع المسيحيّة اكتسبَ الفصحُ معناه الأكملَ والأتم. فهو عيد الأعياد ورأسها، وتتويج الاحتفالاتِ الّليتورجية كلّها. هو عيدُ قيامةِ الربِّ، الحمل الفصحيّ الّذي، تُدمَغُ بِدَمه القدّوس، عضائد أبواب المؤمنين (النّشيد الفصحي-سبت النّور). فالمسيحُ فصحنا، وطِئَ الموت لَمّا عَبرَ من ظُلمةِ الموتِ، إلى نورِ الحياة. ونحن بِه ومعه، نَعبر من ظلامِ الموتِ مُنتقلين إلى نور الحياة. عيد الفصح هو الواسِطُ الّذي عَليه يقوم بناءُ الإيمان، وهو رأسُ زاوية الإيمان وركيزته، ودونه تبطل العقيدة وينتفي الإيمان.

وفي هذا الشّأنِ يقولُ بولس في رسالتِه الأولى إلى أهلِ قورنتوس: "سَلَّمتُ إِلَيكم قبلَ كُلِّ شيَءٍ ما تَسَلَّمتُه أَنا أَيضًا، وهو أَنَّ المسيحَ ماتَ مِن أَجْلِ خَطايانا كما وَرَدَ في الكُتُب، وأَنَّه قُبِرَ وقامَ في اليَومِ الثَّالِثِ كما وَرَدَ في الكُتُب... فإِذا أُعلِنَ أَنَّ المسيحَ قامَ مِن بَينِ الأَموات، فكَيفَ يَقولُ بَعضُكُم إِنَّه لا قِيامةَ لِلأَموات؟ فإِن لم يَكُنْ لِلأَمواتِ مِن قِيامة، فإِنَّ المسيحَ لم يَقُمْ أَيضًا. وإِن كانَ المسيحُ لم يَقُمْ، فتَبشيرُنا باطِلٌ وإِيمانُكُم أَيضًا باطِل. وإِذا لم يَكُنِ المسيحُ قد قام، فإِيمانُكم باطِل ولا تَزالونَ بِخَطاياكم... كَلاَّ! إِنَّ المسيحَ قد قامَ مِن بَينِ الأَموات وهو بِكرُ الَّذينَ ماتوا" (3:15-20)

فصح يسوع وفصحُ المسيحيّين

لَمّا كانَ اليهودُ يحتفِلونَ بالفصح يوم الرّابع عشر من شهر نيسان (العبري)، فَقِد احتفلَ يسوع بالفصح، كباقي أقرانِه اليهود، في مساءِ ذاك اليوم. فالقيامةُ بناءً على ذلك وَقعت فجرَ اليومِ الثّالث، الّذي يوافق يوم الأحد السّابع عشر من شهرِ نيسان العبري.

أمّا المسيحيّون في بداية نشأة الكنيسة وانتشار البشارة، فقد اِختلفَوا في تاريخ ويوم احتفالِهم بالفصح. ويمكِننا أن نقسّم الاختلاف إلى ثلاث فئات رئيسة:

فمنهم من احتفلَ بالفصح في 17 نيسان العبري، أي التّاريخ الموافق لحدث قيامة الرب، بصرف النّظر عن اليوم. فكان عيد الفصح كعيد الميلاد اليوم، مُتنقلًا بين أيّام الأسبوع، دون أيّ اعتبار ليوم الأحد.

ومنهم مَن حافظ على عادة الاحتفال بالفصح في 14 نيسان العبري، دون أي اعتبارٍ ليوم الأحد أيضًا. وهؤلاء عادة كانوا مسيحيّين من أصولٍ يهوديّة.

وبعضُهم اختار أن يحتفل بالفصح في الأحدِ الواقع بعد 14 نيسان العبري، على أن يسبق الفصح، الاحتفال بذكرى الصّلب يوم الجمعة، ثم يكون الأحد يومًا للاحتفالِ بقيامة الرّب.

توحيد الاحتفال بالفصح

بَعدَ هذه الاختلافات الّتي سادت المسيحيّين، في تحديد تاريخِ ويومِ الاحتفال بعيد الفصح، بَدأت المحاولات لتوحيد موعد الاحتفال. فكانت أُولاها على يد البابا فكتور الأوّل عام 190م، الّذي أراد أن تتحِدّ الكنائس كلّها، في الاحتفال بالفصح يوم الأحد، ولكنّها محاولة باءَت بالفشل.

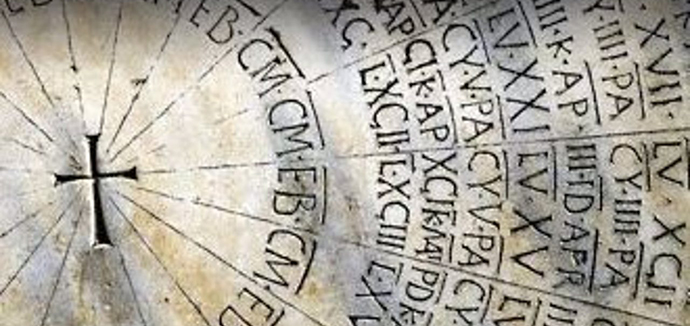

وبقيَ الاختلاف سائِدًا، حتّى انعِقادِ مجمع نيقيا عام 325م، والّذي شكّل المحطّة الأهم في تحديدِ آلية الاحتفال بعيد الفصح. فَمَجمع نيقيا كان صاحب القرار الفيصل والكلمة الحاسمة، بأن يقع عيد الفصح فقط يوم الأحد، وليس أي يوم آخر. ووضعَ لذلك القاعدةَ التّالية:

((يقع عيد الفصح يوم الأحد الواقع بعد اكتمال البدر الواقع بعد حلول تاريخ الاعتدال الرّبيعي الموافق 21 آذار)).

وبذلك تمّ إنهاءُ الّلغط السّائد في تحديد يوم العيد، ووضع آلية فلكيّة لتحديد تاريخ العيد. حيث أنّ مجمع نيقيا اعتمدَ اكتمال بدر الرّبيع (Full Moon)، كقاعدة فلكية ينطلق منها لتحديد تاريخ العيد. ومن هنا، لا بدّ لنا مِن أن نشيرَ إلى أنّ هذه القاعدة ليست عقائدية ولا لاهوتيّة، ولكنّها ذات أسسٍ عِلمية وفَلكيّة، لإنهاء الجدل القائم حول موعد حلول العيد. ثمّ أنّ المجمع قَد أبرز أهمّية يوم الأحد، على أنّه يوم قيامة الرّب فعلًا، كما حَدثَ في التّاريخ. ولذلك لا يجوز أن نحتفِل بهذا الحدث الإيماني والتّاريخي، في أي يوم آخر.

وبناءً على هذهِ الآلية الّتي حدّدها آباء المجمع، فإن العيد يقع في الفترة ما بين 22 آذار و25 نيسان. ولتوضيح الأمر أكثر نستعرض المثالَين التّاليَين:

← إذا جاءَ البدر في 20 آذار، أي قبل حلول موعد الاعتدال الرّبيعي، فإنّنا ننتظر البدر التّالي، والّذي يقع تقريبًا في 19 نيسان، فيكون العيد يوم الأحد الّذي يلي هذا التّاريخ مباشرة.

← إذا جاء البدر في 21 آذار، فإن العيد يكون الأحد الّذي يأتي مباشرة بعد هذا التّاريخ، وقد يكون 22 آذار.

بين اليولياني والغريغوري

يتبع العالم اليوم تقويمًا شمسيًّا هو التقويم الغريغوري. وهو التّقويم المُتَّبع أيضًا في معظم الكنائس حول العالم. في حين أنّ الكنائس الأرثوذكسية الشّرقية بصورة عامّة، لا تزال تتبع تقويمًا، أُبطِلَ العمل به عالميًّا منذ قرون، نظرًا لما يحمل من أخطاء، يُسمّى بالتّقويم اليولياني. ولَكن ما هو الفرق بينَ التَّقويمين، والّذي يُسبّب الاختلاف بين تاريخ العيد شرقًا وغربًا؟

بداية يجب أن نُشير إلى أنّ التَّقويمَينِ غربيّان. فالتّقويم اليولياني سُمّي بذلك نِسبَة إلى إمبراطور روما الوّثنيّ يوليوس قيصر. والتّقويم الغريغوري دُعِي بذلك نسبة إلى بابا روما المسيحي، غريغوريوس الثّالث عشر. لذلك عندما نقول أنّ بعض الكنائس تسير على التّقويم الشّرقي، فهذا وصف غير دقيق.

التّقويم اليولياني بدأ في روما، على يد الإمبراطور يوليوس قيصر عام 46 ق.م. حيث أنّ الامبراطور، وبناءً على مشورة عالم الفلك اليوناني سوسيجينس، من علماء المملكة البطلمية في مصر، قام بالتّعديل على السّنة الشّمسية. ذلِكَ أنّ التّقويم الشّمسي عند الرّومان، كان يعتبر أنّ السّنة تتألّف مِن 365 يوم. في حين أنّ التّعديل الّذي أَجرَاه الإمبراطور، اعتبرَ أنّ السّنة تتكوّن مِن 365 يوم وربع اليوم. هذا الاختلاف الّذي يبلغ نحو ستّ ساعات (ربع)، يؤدّي إلى اختلاف مقداره ربع يوم كل سنة، أو يوم كامل كل أربع سنوات، أو 25 يوم كل 100 سنة.

ولإذابة ذلك الاختلاف، قرّر القيصر، بناء على مشورة العالِم سوسيجينس، إضافةَ ربع يوم كل سنة، ويوم كامل كل أربع سنوات، وهو 29 شباط، وعندها تكون السّنة كَبيسَة. هذا الإجراء ساهم إلى حدٍّ كبير في تعديل الأخطاء الّتي كان يحتويها التّقويم الشّمسي القديم. مع ذلك، بقيَ يحمل هامشًا من الخطأ.

استمرَّ العمل بالتّقويم اليولياني، بما يحمل من أخطاء، عدّة قرون، إلى أن جاء الإصلاح الغريغوري عام 1582. فيوليوس قيصر اعتبر أنّ السّنة تتألف من 365.25 يوم، ولكنّ البابا غريغوريوس الثّالث عشر، وبمعاونة لفيف من العلماء والفَلَكيّين، وجدَ أنَ السّنة تتألّف فعلًا من 365 يوماً وخمس ساعات و48 دقيقة و46 ثانية.

هذا الفرق الّذي يتكوّن من 12 دقيقة تقريبًا، أَدّى إلى وجود فرق بين التّقويم اليولياني البالي، وبين التّقويم الغريغوري الجَديد، مقداره 10 أيام في ذلك الوقت. ففي تلكَ السّنة، وجدَ البابا أن الاعتدال الرّبيعي أصبحَ يقع في 11 آذار، بسبب هذه الفروقات الطّفيفة، والّتي أدّت وتؤدّي إلى فروقات أكبر مع تعاقب القرون.

لذلك، وبناءً على حنكة البابا ومشورة العلماء، تقرّر حذف هذه الأيام العشرة من التّقويم. فَنام النّاس في روما ليلة الرّابع من شهرِ تشرين أوّل 1582، واستيقظوا صبيحة الخامس عشر من الشّهر عينه. وساد هذا التقويم الجديد شيئًا في شيئًا، إلى أن صار متّبعًا في العالم برمّته. في حين لا تزال كثير من الكنائس والأديرة رافضة لاعتمادِه، وتسير على التّقويم اليولياني القَديم.

وربّما كانَ الانشقاق بين الكَنيسَتين، هو أحدُ أهمّ أسباب رفض هذا التّقويم، كونه وُلِدَ من رحم الكنيسة الكاثوليكية. ومن هنا لا بدّ لنا من الاعتراف بفضل البابا والكنيسة الكاثوليكية في إصلاح هذا الخطأ الفادِح. فَبِفَضل فطنة البابا غريغوريوس وحكمته، خَرجَ لَنا التّقويم الشّمسي كما نعرفه اليوم، بصورة أَدَق وأَصَح.

هذا الإصرار على استعمال التقويم القديم لدى عدد من الكنائس، مع أنّ كُبيرات الدّول الّتي تعتبر حواضر الأرثوذكسية، قد توقّفت عن استخدامه منذ عقود، أدّى إلى اتّساع الفارق بين التّقويمين، حتّى صار يبلغ هذا العام 2021 ما مقداره 13 يوم. وهو الفرق الّذي يؤدّي إلى اختلاف موعد العيد غربًا وشرقًا. ولن يتوقّف الأمر عند هذا الحد بل سيَتّسِع الفارق، حيث أنّ يومًا كاملًا سيُضاف إلى هذا الفرق، كل 133.3 سنة تقريبًا، وبمعدّل 3 أيام كل 400 سنة، وهكذا دواليْك.

فإذا كان موعد عيد الفصح حسب التّقويم الغريغوري يأتي بين 22 آذار و25 نيسان، فإنّه اليوم يأتي بين 4 نيسان و8 أيار حسب التّقويم اليولياني. ولكنّه موعد قابل للتّغيير مع مرور القرون، إذا ظلّت هذه الكنائس تسير على التّقويم اليولياني.

كيف يتم حساب موعد عيد الفصح؟

وكيف يصير الفرق بين التقويمين بالنسبة لعيد الفصح؟

قُلنا أنّ فرقًا مقداره 13 يوم يكمن بين التّقويم اليولياني القديم وبين التّقويم الغريغوري الجديد. وأوضحنا أنّ العالم صار يستخدم التّقويم الغريغوري، وتوقّف عن استخدام التّقويم اليولياني. ولكنّ عددًا من الكنائس تسير عليه حتّى اليوم، في رزنامة أعيادها ومناسباتِها. فإذا كان تاريخ كتابة هذا المقال هو 17 آذار حسب التّقويم الرّاهن، فإنّ تاريخ كتابته حسب التّقويم اليولياني يكون 4 آذار، نظرًا لفارق ال 13 يوم.

هذا الاختلاف غير المنطقي اليوم، هو ما يجعل العالم يحتفل بعيد الميلاد في 25 كانون أوّل كما نعرفه جميعًا، في حين أنّ الكنائس الّتي تتبع التّقويم اليولياني، تحتفل به في 7 كانون ثاني، أي 25 كانون أوّل، ولكن حسب التّقويم القديم.

وقُلنا أيضًا أنّ تحديد موعد عيد الفصح، مرتبط باكتمال بدر قمر الرّبيع، بالرّجوع إلى مُقرّراتِ مجمع نيقيا. وهنا لا بدّ لنا مِن أن نوضّح أنّ للقمر دورة أو شهر، يختلف عن الأشّهر الشّمسية. فالشّهر القمري يبدأ مع ظهور الهلال حتى يكتمل مع البَدر. هذه الدّورة القمرية تستغرِق تقريبًا مِن 29 إلى 30 يوم.

فعلى سبيل المثال، شهر نيسان أو شهر أبيب العبري، والّذي فيه يحتفلون بالفصح، هو شهرٌ قَمري. وهو أوّلُ شهور السّنة العبرية، ويتكوّن من 30 يوم. وهو الشّهر المُقابِل لشهري أذار ونيسان في السّنة الشّمسية. وبالمناسبة، كلمة أبيب في الّلغة العربية تَعني السّنابل أو العُشب الأخضر ساعة الرّبيع. والرّبيع فلَكيًّا فصلٌ يبدأ مع الثّلث الأخير من شهرِ آذار، ويستمر خلال نيسان وأيّار، وحتّى نهاية الثّلث الثّاني من شهرِ حزيران.

وإذا كان الرّبيع يبدأ فلكيًّا مع 21 آذار، فإنّ المعضلة تكمن في أنّ 21 آذار المتعارَف عليه في كلّ دول العالم، يختلف عن 21 آذار المتعارف عليه عند الكنائس الّتي تتبع التّقويم اليولياني، بسبب فارق ال 13 يوم. فعندما يحل الرّبيع علينا بعد بضعة أيام، تكون تلك الكنائس لَم تبلغ بعد فصل الرّبيع، بل لا تزال في فصل الشّتاء، وتحديدًا في 8 آذار!

لذلك إذا كان بدر الرّبيع هذا العام يقع في 28 آذار/ 2021، فإنّ عيد الفصح حسب القاعدة الّتي أقرّها مجمع نيقيا يكون يوم الأحد 4 نيسان. ولكن، 28 آذار في كلّ العالم، هو 15 آذار في الكنائس الّتي تتبع التّقويم اليولياني، أي انّ الرّبيع لم يحل بعد، والفصل هو الشّتاء! بالتّالي، عليهم الانتظار للبدر القادم، والّذي يأتي في 27 نيسان، فيكون الفصح في 2 أيّار القادِم، بحسب التّقويم اليولياني. ويكون الفرق بينَ العيدين 28 يوم!

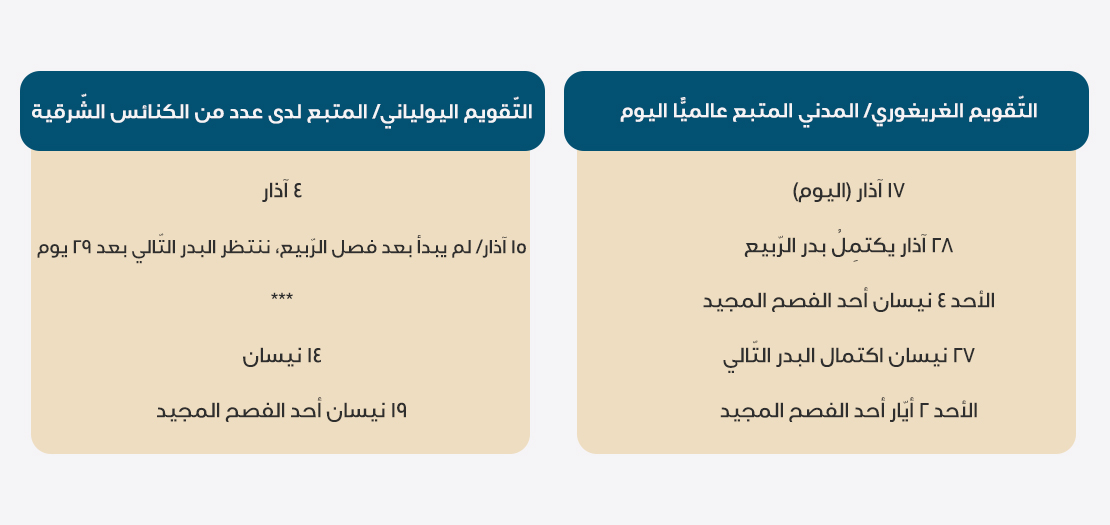

دعونا نُعاين الجدول التّالي، لِتَبسيط المسألة على القارئ العزيز:

أحيانًا قد يتطور هذا الفارق ليصبح 35 يوم. فمثلًا، في سنة 2008، جاء بدر الرّبيع في 21/3، وكان اليوم يوم جمعة، فأصبح العيد يوم الأحد 23/3/2008. ولكن، حسب التّقويم اليولياني كنّا لا نزال في 8/3/2008، أي فصل الشّتاء. فوجب على الكنائس الّتي تتبع هذا التّقويم انتظار البدر التّالي، والّذي وَقَعَ يوم الأحد 20/4 أي بعد 29 يوم. وحسب قاعدة مجمع نيقيا علينا انتظار يوم الأحد الّذي يقع مباشرة بعد هذا البدر، فكان العيد بعد أسبوعٍ كامل، يوم الأحد 27/4/2008، أي بعد 35 يوم.

أَضِف إلى ذلك أنّ الكنائس الأرثوذكسية، لا تحتفل بالفصح، إلّا بعد أن يكون اليهود قد احتفلوا بفصحِهم. وهذهِ ليست قاعدة متّبعة لدى الكنيسة الكاثوليكية. فعلى سبيل المثال سنة 2020، بدأَ عيد الفصح عند اليهود يوم الأربعاء 8/4 وانتهى يوم الخميس 16/4. حينها، احتفل الغربيّون بالفصح، حسب قاعدة مجمع نيقيا، يوم الأحد 12/4/2018، إذ أنّ بدر الرّبيع جاء يوم الجمعة 10/4. أمّا الشّرقيون فاحتفلوا بالفصح في 19/4، بعد أن احتفل اليهود بفصحهم.

ولِذلك، حتّى يكون العيد موحّدًا لدى الكنيستين، الكاثوليكية والأرثوذكسية، وجب توافر شرطان أساسيّان:

← وقوع بدر الرّبيع (Full Moon)، ضمن تاريخ يُعتبرُ ربيعًا لدى كِلا التّقويمين.

← أن يكون اليهود قد احتفلوا بفصحِهم، وهو شرط خاص بالكنائس الأرثوذكسية فقط.

فَمِن السّنوات الّتي احتفلنا فيها بالعيد موحَّدًا شرقًا وغربًا 2017. حينها جاء بدر الرّبيع يوم الثّلاثاء 11/4، كما أنّ اليهود احتفلوا بفصحهم مساء 10/4. فكان الفصح المسيحي يوم الأحد 16/4/2017. وأيضًا سنة 2014 حينها جاء بدر الرّبيع يوم الثّلاثاء 15/4، كما أنّ اليهود احتفلوا بفصحهم مساء 14/4. فكان الفصح المسيحي يوم الأحد 20/4/2014.

هل التّوحيد مُمكِن؟

سؤال مشروع ويطرح على كافّة الأصعدة. كيف يمكننا أن نخرجَ بآلية مشتركة ومُرضية، تتبعها كل الكنائس، بهدف الاتّفاق على موعد موحّد لعيد الفصح؟!

منذ المجمع الفاتيكاني الثّاني وحتّى اليوم، تمّ طرح عدّة مبادرات ومقترحات، بهدف التّوصل إلى نتيجة تخصّ توحيد موعد الاحتفال بعيد الفصح، وتَقبلُ بها جميع الكنائس في الغرب والشّرق. فالمجمع في وَثيقته (اللّيتورجيا المقدّسة/1963)، أقرّ بوضوح أنّه لا يُعارض تعينَ موقع عيد الفصح، في أحدٍ محدّد في التّقويم الغريغوري، على أن يرتضي ذلك من يهمّهم الأمر، ولا سيّما الإخوة المنفصلون عن شركة الكرسي الرسولي.

ثمّ في وثيقتِه (الكنائس الشّرقية الكاثوليكية-العبادات المقدّسة، رقم 20/ 1964)، أبدى بوضوح أُمنيَتَهُ في: "أن يتّفِقَ جميع المسيحيّين على تاريخٍ مشتركٍ واحدٍ للاحتفالِ بعيد الفصح. وفي انتظار ذلك، ورغبة في توثيقِ عُرى الوَحدة بين المسيحيّين المقيمين في المنطقة الواحدة أو البلد الواحد، يُطلَب إلى البطاركة أو السّلطات الكنسيّة، أن يتوافقوا، بإجماع الرّضى وبعد التّفاوض مع مَن يهمّهم الأمر، على الاحتفالِ، بعيد الفصح في يومٍ واحد، على أن يكونَ يوم أحد".

وفي رسالة وجّهها قداسة البابا بولس السّادس إلى مؤتمرات الأساقفة الكاثوليك عام 1975، أوضح فيها أنّه قد كلّف مجمع وحدة المسيحيين، بمهمّة الاتّصال مع جميع الكنائس وخصوصًا الأرثوذكسية، لكي يُبدي للجميع رغبة الكنيسة الكاثوليكية، في السّير قُدمًا وبصورة عملية، نحو الخروج بقرارٍ تقبل به جميع الكنائس، في أن يكون الأحد الّذي يَلي يوم السّبت الثّاني من شهر نيسان، موعدًا موحّدًا للاحتفال بعيد الفصح في كلّ عام، لجميع المسيحيين في كلّ العالم. وأنّ قداسته لن يأخذ هذا القرار، إلّا بإجماع وموافقة كلّ الكنائس.

وقد جاء ردّ الكنائس الغربية مؤيِّدًا بالإجماع تقريبًا على مقترح قداسته. على ألا يتمّ إنفاذه، إلّا بعد موافقة الكنائس الأرثوذكسية الشّرقية. وهو الأمر الّذي تتمّ دراسته جدّيًا لديها. ولكنّ لا يمكننا أن ننكر أنّ عقبات من عدّة أنواع، تقف حائلًا في طريق اتّخاذ قرار بالإجماع بين جميع الكنائس الأرثوذكسية في العالم. لذلك يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت والبحث، ومزيد من الصّلاة.

وفي المقابل، وجّه البطريرك الأرثوذكسي المسكوني ديمتريوس الأوّل، رسالة إلى العالم المسيحي عام 1974، بمناسبة حلول عيد الفصح في تاريخٍ واحد بينَ الشّرق والغرب، قالَ فيها: "في مناسبة عيد الفصح الذي يُعيَدّه جميع المسيحيين مَعًا في هذه السنة، نَقترح أن يُقام أوّلًا اتّفاقٌ عام بين الكنائس الأرثوذكسية، ثم يليه الاتّفاق العام بين جميع المسيحيّين، بخصوصِ تَعين يوم أحد واحد يُعيّد فيه، مَعًا ودائِمًا، جميع المسيحيين".

وفعلًا قامت الكنيسة الأرثوذكسية سنة 1979، بتوكيل مجموعة من علماء الفلك، لدراسة عملية تصحيح التّقويم اليولياني. وكان الموضوع سيُطرح للنّقاش بين رؤساء الكنائس الأرثوذكسية، لتوحيد يوم العيد، ضمن مقرّرات مجمع نيقيا. ولكن خوفًا من عدم الاتّفاق بينَهم، وما قد يُخلّفه ذلك من ردود فعل، فقد أُرجِئ النّقاش في هذا الأمر، إلى موعد آخر!

خلاصة واقتراح

هناك عدّة نتائج يمكن أن نستخلصها من هذا البحث البسيط:

✓ التقويم الغريغوري أو الغربي المستعمل حاليًّا في العالم بأسره، هو تقويم ولد من رحم الكنيسة الكاثوليكية، بفضل قداسة أبيها البابا غريغوريوس الثّالث عشر وبكفاءة علمائِها. وهذا يدل على أن أوروبا لم تكن في عصر ظلمات وجهل، كما اعتادت كتب التّاريخ في المدارس، أن تصوّر لنا تلك الحقبة التّاريخيّة. فحبّذا لو كان هناك نوع من الأمانة العلميّة، في نقل الوقائع التّاريخية للنّاس كما هي. وليس اعتماد سياسة الاجتزاء أو الانتقاء، لما هو في صالح فئة وذمّ فئة أخرى.

✓ لقد كانَ التّقويم اليوليانيّ تقويمًا مَدَنيًا عُمِلَ به لعدّة قرون. واستَخدَمته الكنيسة، غربًا وشرقًا، في تحديدِها لأعيادِها ومناسباتِها الدّينية. ولَمّا كان هذا التّقويم قد أُصلِحَ، بناءً على مُعطياتٍ فَلَكيّة وعلميّة، أَظهَرَت هامشًا لا بأسَ به من الخطأ في التّقويم اليولياني، صار التّقويم الغريغوري، تقويمًا متّبعًا على المستوى المدني في كلّ دُول العالمِ. فَلَم يَعُد إذًا من المنطق إصرارُ البعض على استخدام تقويم مَدني، باتَ يُعرَف بأنّه يحمل فارِقًا زَمنيًّا خاطِئً يَصل إلى 13 يوم، ويزيد بمعدّل يوم واحد كل 133.3 سنة!

✓ إن الكنيسة الكاثوليكية تتمتّع بميزة (الوحدة في الحكم)، تجعل عملية اتّخاذ وإنفاذ القرارات، أسهل من نظيراتِها الأرثوذكسية. فإذا ما أقرّ قداسة البابا، رأس الكنيسة الكاثوليكية، بمعاونة الكرادلة والأساقفة أمرًا، سارت عليه كل الكنائس والمؤمنين الكاثوليك في كلّ العالم، البالغ عددهم نحو مليار و200 مليون. أمّا في الكنائس الأرثوذكسية فالأمر أصعب، فاتّخاذ أي قرار يتطلّب موافقة الكنائِس الأرثوذكسية الأربع عشر بالإجماع. بالتّالي إمكانية استخدام (الفيتو) تظل قائمة، لمعارضة أي قرار قد لا يصب في مصلحة أية كنيسة أو جماعة أرثوذكسية، سواء في روسيا أو اليونان أو حتّى في القدس.

✓ لذلك، سهل جدًّا على الكنيسة الكاثوليكية، أن تتبنّى مقترح الأحد الّذي يلي السّبت الثاني من شهر نيسان، وبإجماع كل الكنائس الكاثوليكية في كل العالم. فالكرة الآن هي ملعب الكنائس الأرثوذكسية، لكي تتّخذ بدورها خطوة في اتّجاه إذابة الخلافات وتوحيد الأعياد، في سبيل تحقيق الوحدة الكاملة بين المسيحيّين.

✓ إنّ توحيد الأعياد القائم حاليًّا في الأردن، جاء بضغط رسمي وشعبي، وليس كرغبة أو مساعٍ قام بها رؤساء الكنائِس. وهذه ليست الوحدة الّتي يريدها المسيح، ولا الوَحدة الّتي نسعى إليها! فقضية وَحدة المسيحيّين ليست قضية اجتماعية أو سياسيّة، ولا هي فقط أن نحتفل بالعيد سويّة، بقدر ما هي مبدأ أساسي من مبادئ الإيمان، وقناعة لاهوتيّة يجب على الجميع أن يؤمن بها ويسعى لتحقيقها. وإلّا، فما تفسير أن يحتفل البعض (اجتماعيًّا/برتوكوليًّا) بعيد الميلاد يوم 25 كانون أوّل بسبب ضغط ما، لكنّهم يُقيمون صلاة العيد، جوهر العيد، في 7 كانون ثاني؟!

✓ وأخيرًا، اقترح تخصيص نيّة صومنا هذا العام، لأجل توحيد موعد الاحتفال بأعيادنا الكبرى وخصوصًا الميلاد والفصح. علّ وعسى تكون هذه خطوة أولى ودفعة معنوية في سبيل تحقيق الوحدة الكاملة، الّتي من أجلها صلّى الرّب يسوع (يوحنا 17)، وكلّنا كمسيحيين نصبو ونسعى إليها.