موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

حكاية من زمن الطائفية: رسالتنا أن نكون أُمناء وأوفياء

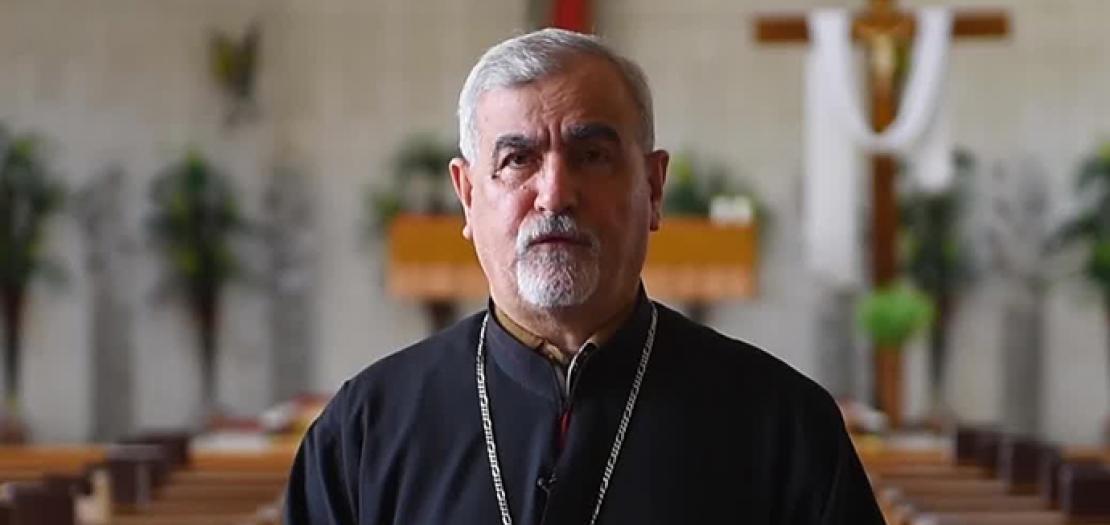

المونسنيور بيوس قاشا - العراق

الكاهن والطبيب توأمان من أجل النفس والجسد.

إنني تعلمتُ أنه على الكاهن أن يكون حاضرًا أمام الرب المتألم بشخص الإنسان المهمَّش والمريض والفقير ومستعدًا ليقوم بما يريده ويصف له ما يحتاج إليه من اسرار من أجل الشفاء، ليكون يومًا في السماء. وهذا يعني أن عليه أن يسير حسب نهج دعوته ورسالته بدون انحراف، فاتحًا أذنيه ليسمع صراخ المتألمين وحسرات وتنهدات المنبوذين والمرذولين. كما أنه شاهد لإيمانه وشهيد من أجل معلّمه.

هكذا هو الطبيب، فالقَسَم الذي يؤديه يوم تخرجه وإكماله الدراسة -معلنًا أنه سيبحر عبر ألم الإنسان- هو النداء السماوي ليكون مستعدًا لبدء مسيرة حسب نهج إخلاصه ودعوته بدون تلكؤ ولا خوف. كما تدعوه مهنته أن يكون شاهدًا لحقيقة الإنسان المريض، وشهيدًا من أجل إيصال العلاج وإداء الفحص الضروري وإعطاء الدواء إذا ما تطلب الأمر ذلك من اجل حياة الدنيا.

ولكن، ويا للأسف، وفي الماضي القريب، بعد الحرب الـ2003 المدمرة، والتي أفسدت ما أفسدت من قِيَم، وأتلفت ما أتلفت من مناهج الحياة، وجعلت من الإنسان دمية تافهة تُباع وتُشترى بأبخس الأثمان، ومتى ما شاء القوي، واليوم ثمنه لا يتجاوز ثمن الإطلاقة الواحدة إذا ما سكن الشر قلبه القاسي. وإذ أعطت الحرب للعولمة المزيفّة زخمًا قويًا بارتكاب الخطيئة، فقد أباحت كل شيء وحلّلت كل حرام كونه يأتي في باب الحرية الشخصية والديمقراطية المزيفة... ويا للأسف!

وها أنا أمام ألم سكن قلبي منذ الأشهر الأخيرة من عام 2005، حيث الطائفية المقيتة وقد تفشت في مجتمعنا العراقي الأصيل، والحقيقة تقال، حينها كنتُ أعيش أيامًا ساخنة في منطقتي -الكرخ- مع أبناء كنيستي، مار يوسف، والكل يعلم جيدًا كم كانت المنطقة ساخنة بأحيائها وبشوارعها، وكم كانت أخبار أبنائها الأحبة المتخاصمين عناوينًا لنشرات الأخبار ولصحافة الزمن عبر القنوات الفضائية المختلفة. وما كان يشفعني هو "الصلاة" التي لم تكن تفارق شفتيّ وقلبي أينما تردّدتُ وأينما رحلتُ لتفقد أبناء رعيتي الذين عاشوا الرعب والخوف والفزع من الأقربين ومن الأبعدين، وكم كان يؤلمني وقوع انفجار ما في حي من أحياء بغداد، فكنتُ أفكر بالضحايا الأبرياء الذين قتلهم الإرهاب لا لشيء إلا لأنهم أبرياء. وتفقدي وزياراتي المستمرة جعلتني أكسب شجاعة إيمانية بقوة الروح الذي كان سندًا لي حيث حللتُ. وكم تكلّمتُ مرات عديدة عن هذه الشجاعة لأبنائي في الرعية زارعاً فيهم حماس الإيمان وعيش المسيحية كما في الأجيال الأولى، وما كانت صلاة الصليب التي كتبتُ كلماتها في ذلك الزمن القاسي -ولا زلتُ أرددها حتى اليوم مع أبناء رعيتي في نهاية كل قداس أحد- إلا الدليل الأكيد على أن الصليب متى ما حملناه في قلوبنا سيكون لنا علامة انتصار مهما اشتدت الصعاب، وركب البحر قلب الإنسان هائجاً، وكل هذا الحديث هو اختصار لما سأسرده لاحقاً هنا من موقف مؤلم كاد يؤدي إلى قطع حبل الحياة. في حكاية من زمن الطائفية.

ومن الخوف الذي سكن قلوبنا كنا نقفل على أنفسنا أبواب بيوتنافي الساعة الثانية عشرة ظهرًا، كسجون للأبرياء وندخل محيطها ونأوي إليها بعد أن نكون قد أقفلنا على أبوابنا الخارجية والداخلية وحتى التي فوق السطوح. في حوالي ذلك الزمن -وإذا ما دقت تمام الساعة الرابعة عصرًا- رنّ جرس الهاتف طالباً النجدة "أبونا الحقنا، بابا متخربط. نريد طبيباً"، فسألتُ مستفسراً "ما الذي جرى؟"، جاء الجواب ممزوجًا بدموع العين من الإبنة الثانية في العائلة "بابا تخربط، لازم تسوّيلنا شي". قطعتُ الحديث وأوقفتُ المكالمة وقلتُ حينها "يا رب عونك"، فالمنطقة خالية من الأطباء، والأطباء المسيحيون -كما المسلمون- قد تركوا بغداد وبالخصوص منطقة الكرخ ورحلوا عنها بعيداً أو قريباً بسبب الطائفية المتفشية انذاك حفظاً وصوناً لحياتهم من صيد الإرهابيين والأشرار الذين عاثوا في المنطقة فساداً في الخطف أو التهديد، في القتل والسلب والنهب والتهجير وتخويف الناس الأبرياء، وهذه الأعمال شوّهت حقيقة الإنسان وجعلته وحشاً كاسراً بل حيواناً متوحشاً وأزالت عنه صبغة الخلقة العظيمة (تك1)، وأصبح البشر كلهم قاييناً آخر، وعلامة القتل تُبان من على جباههم معلنة أنهم قتلة الأبرياء، فالحياة بالنسبة لهم أسمى من الشهادة.

والاطباء فان القَسَم الذي أقسموه هو أعظم من البقاء في الحياة والإحتماء لدى أقوياء الزمن، المهم قلتُ لهم "اتصلوا بالطبيب "س" هو أحد أقربائكم، ومن المؤكد سيلبّي سؤالكم"، اتصلوا به عبر (الموبايل)، هدية متعددي الجنسيات، فأجاب "ليس بإمكاني أن آتي، فالوضع مخيف ومنطقتكم ساخنة وأنا أخاف أن آتي،أخاف على نفسي وعلى عائلتي، عليكم أن تنقلوه إلى المستشفى"، وانتهت المكالمة. بعد دقائق من هذا الحديث استلمتُ مكالمة تقول لي ما حصل، فأقفلتُ جهاز الموبايل وبدأتُ أستفسر وأتساءل: ما العمل؟ حيث هبّ الروح فأنار فكري وجعلني أتصل بطبيب آخر عسى ولعلّ، وأنا بين الشك واليقين من وجوده.

إتصلتُ بالطبيب "أ" وكأنه كان على موعد مع مكالمتي -كم عظيم انت يا رب- وبعد التحية طلبـتُ منه أن يرافقني في زيارة إلى بيت المريض، فأبدى استعداده كاملاً، وحسب علمي كان هذا اليوم هو الأخير الذي قضاه في العراق حيث في اليوم التالي حمل حقائبه ورحل مع عائلته كسابقيه الى العالم الجديد -امريكا- وهناك انتقل الى الديار الخالدة قبل خمس سنوات. فاتصلتُ بالسائق الذي يعمل معي وكنتُ قد أسكنته في دير ازاء الكنيسة واصطحبتُه إلى بيت الطبيب "أ" وكنتُ وكأنني في رحلة مستعجلة من أجل غاية لم نكن نعرفها إلا أن الشافي هو الله. بدأ المغيب وساد الظلام لكون المنطقة كانت لا تعرف ضوء الكهرباء إلا كزائر، ساعة في الليل وأخرى في النهار ولا أكثر.

نعم، دخل الطبيب وحقيبته معه، ونحن في حاشية من حوله -أنا وأفراد الأسرة القلقة- وإذ كان الطبيب يفحص ويبدي الملاحظات الطبية ويصف الدواء الناجع، كنتُ أنا في هذا المشهد المؤلم أنظر وأتأمل، نظرتُ إلى السماء وقتها معلنًا ضعفي أمام قدرة الرب وحاجتي إلى عونه، وشاكرًا له معونته في أن يكون لنا بعد طبيبًا آخر لا زال يعالج مرضى أُغلقتْ أمامهم دور الشفاء، ولم يبقَ بينهم من رجال عاهدوا على أن يكونوا أنبياء الحياة، ولكن الزمان يعلنهم أنبياء عبر الحدود. ولما اكتملت مهمة الطبيب العلاجية شجعتُ العائلة، لامتلاك رجاء الحياة، كما شاركني في الحديث الطبيب نفسه وأدركتُ أن الخوف كان بعيدًا من أن يلاحقني وإنما الرب كان برفقتي. ثم أعدتُ الطبيب الى بيته في ظلام دامس، وشكرته على إتمامه هذه الرسالة الانسانية وشجاعته ،والقيت التحية، وعدتُ إلى كنيستي، أُعطي المريض الدواء اللازم وكُتب له الشفاء بعد أسبوع... إنتهى وانتهت مسيرة الألم.

نعم، أن نكون أمناء يعني أن نعمل ونواجه خطر الوقوع في تجربة كبرياء الإيمان وكأننا نحن الصالحون وآخرون سيموتون، وكما يقول المثل الفرنسي من بعدي الطوفان. هذه هي الخطيئة العظمى، خطيئة كبرياء الفريسيين، خطيئة الشعور بأننا مخلَّصون لوحدنا نحن بالذات بينما اليوم يسوع يدعونا لنعيش مسيحيتنا بانتمائنا الصادق إليه،وليس بسمو الصداقة المزيفة وخطاب التعالي والافتخار بالحسب والنسب والمنصب في كل يوم من أيام حياتنا لنبني مسكننا في السماء بتواضع ومحبة كاملين، فكبار القديسين كانوا يرددون على الدوام "نحن خطأة، لا بل أتعس الخاطئين"، بعكس كبار زمننا ورؤساء ديارنا والسبب عناوينهم ومصالحهم.

ختامًا، نعم، أقولها، لا يستطيع تلميذ المسيح أن يساوم على دعوته، فهو إن غاص في شؤون الأرض وبحث عن ملذاتها ورخائها ضعفتُ مصداقيته وابتعد الناس عنه وغابت عن باله كلمات المعلم الإلهي "فليضيء نوركم هكذا للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات" (متى 5: 16). فالله اليوم أعطى الطوبى للفقراء والمحرومين والجياع والمضطهدين وفاعلي السلام. ووسط هؤلاء المعذبين والمنكوبين والبائسين نصب الله خيمته وسكن بينهم (يوحنا14:1) وسكن بينهم، لأنه أحبهم حتى النهاية.

نعم، لنسع كي نكون إلى جانب الله، إلى جانب الفقير والمعذب والمضطهد والمريض، لا لنفتخر بعطاء الآخرين فقط، بل بعطاء من مالنا الخاص أيضًا، كي نسمع صوته العذب يقول لنا في نهاية المطاف "تعالوا إليّ يا مباركي أبي رثوا المُلْكَ المُعَدّ لكم منذ إنشاء العالم" (متى 34:25). ولا ندّعي أن الله إلى جانبنا بل لنصلّي بحرارة ماسّة كيما نكون نحن إلى جانبه، ونتساءل: كي نفتخر بالرب وهذا لا يعني إيماننا بالله كبرياءً بل يعني وفاءَنا لوكالتنا الإنسانية، بل أمانتنا للحياة التي كانت نور الناس وفيه كانت الحياة (يو4:1) فما أجمل، أن نكون أمناء امام الرب، وليس أمام وجوه البشر، وكبار الدنيا والزمن المسلطين، واصحاب المصالح والطائفيات والعشائريات. فأمانتنا ووفاؤنا ليس في أقوالنا بل في حقيقتنا وعطائنا وما ذلك إلا عمق رسالتنا في أن نكون أُمناء وأوفياء (متى 14:25-30). نعم وآمين.